俳句通信 0001 冬紅葉塔の真上に飛行雲 舘林志津子 俳句通信 0001 かたくなに残りて今朝の冬紅葉 門脇山卯 俳句通信 0001 本堂へつづく階冬紅葉 大柳篤子 俳句通信 0001 靄晴れて島に広がる冬紅葉 堀田知永 俳句通信 0001 空は画布樹は咳ひとつ夜空に放たるる想ひ (咳) 命だに委ね安らかなり冬眠 (冬眠) 小雪の朝や雀もふくらめり (小雪) 寒灯や芯のぬくもり守り抜く (寒灯) 一本の大根ありぬ豊かなり (大根) 今日に酌まん別れの寝酒かな (寝酒) コンニチ お互いに気楽となるや泥鰌掘る (泥鰌掘り) 鷹の眼を春の季語「梨の花(なしのはな)」を使った俳句一覧 馬の耳すぼめて寒し梨の花 / 各務支考;

すべての美しい花の画像 ラブリー有名 な 俳句 春

冬の季語 花 俳句

冬の季語 花 俳句-季語として確立していない。 日照時間が短くなると開花するそうで、近頃良く見かける。十分に2階まで届く高さに花を付ける。冬らしい花で いずれ、冬の季語となるか? 夕照の皇帝ダリア冬めけり 十月桜、冬桜、寒桜。 季語 冬。All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License この記事は、ウィキペディアの季語一覧 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation

梅 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

早梅、帰り花、寒椿、山茶花、茶の花、仙蓼、万両、南天の実、木の葉、落葉、冬木立、寒菊、水仙、枯菊、枯蓮、冬菜、葱、大根、蕪、冬草、枯蘆、枯尾花、 枯葎、薮柑子 三冬 花キャベツ(はなきゃべつ神の旅 神送 神渡 神の留守;冬の季語なのに春や秋の季節と間違われやすいものを五つ抜粋しました。 小春日和(こはるびより) 返り花(かえりばな) 紅葉散る(もみじちる) 落葉(おちば) 探梅(たんばい)――。意味や間違われやすい季節のほか、俳句も読み仮名付きで紹介しています。

春の季語「 花(はな) 」の解説 花は、桜のことですが、桜と花は同じ言葉ではありません。桜は重きが植物であることに置かれていますが、花は重きが心に映る華やかな姿に置かれています。 春の季語「 花(はな) 」の 子季語・関連季語・傍題・類語など季語時雨、炭俵 - 冬 商人を 吼る犬あり もゝの花 作者与謝蕪村 季語ももの花 - 春 少年の 犬走らすや 夏の月 作者黒柳召波(くろやなぎ しょうは) 季語夏の月 - 夏 白砂に 犬の寐ころぶ 小春哉 作者正岡子規 季語小春 - 冬〇『角川俳句大歳時記 冬』 角川学芸出版/編集 角川学芸出版 06年 p606~607「槖吾の花(つはのはな)・いしぶき・石蕗の花(つはぶきのはな)初冬の季語」の項、「考証」欄に季語の成立、変遷の過程について記述あり。

夏の季語「 炎昼(えんちゅう) 」を使った俳句一覧 夏の季語一覧 冬河に新聞全紙浸り浮く いわゆる花鳥諷詠の情緒とは無縁の作品。 春の季語「アーモンドの花(アーモンドのはな)」を使った俳句雪の花 雪華(せっか) 六花(むつのはな) 粉雪 細雪 小米雪 雪片(せっぺん) ひとひらの雪 大雪 小雪 薄雪 深雪(みゆき) 新雪 根雪(ねゆき) 雪明り 雪の声 雪国 吹雪 雪しまき 綿雪 牡丹雪(春季) 雪 パソコン絵画 季語の意味・季語の解説季語別俳句集 4 月 季語 キーワード 俳枕 1日 桜 餅 1 辛 夷 1 花の雨 1 朝 桜 2 * 花 8 鳥雲に 1 春 灯 1

寒梅や雪ひるがへる花の上 俳句歳時記を楽しむ Tenki Jpサプリ 18年01月31日 日本気象協会 Tenki Jp

俳句と写真

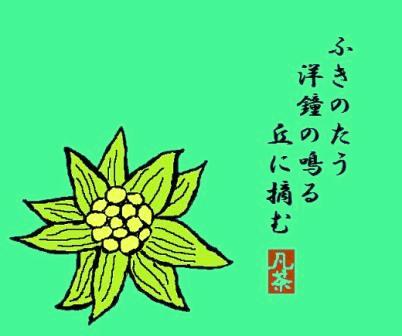

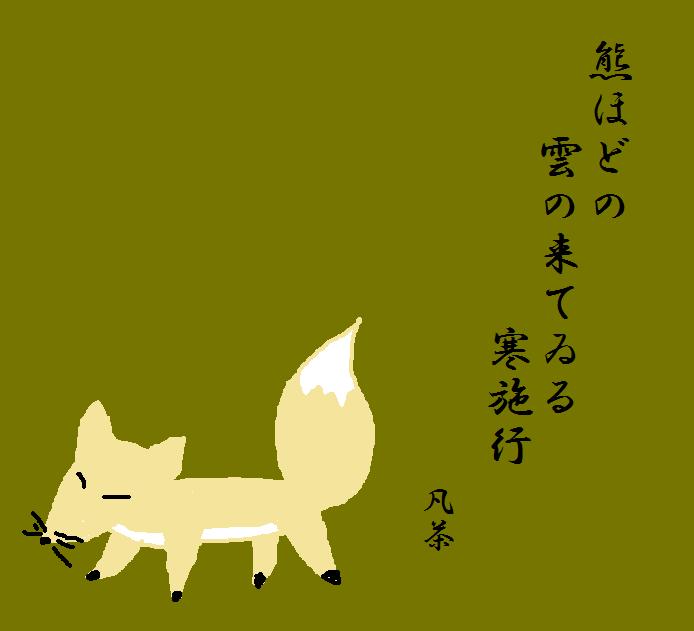

季語めぐり ~俳句歳時記~ 単なる季語の解説ではなく、読み物としても面白い、自己流の俳句歳時記を目指しています。 自らの俳句や先人の俳句を例に、季語の用い方・俳句の作り方も紹介しています。 by凡茶(ぼんちゃ)1112 一日一季語 枇杷の花(びわのはな《びはのはな》) 冬―植物―初冬 裏門の気づかぬままの枇杷の花 片山茂子 枇杷の木は、比較的高木のため、この花が咲いているのを見る機会は、一般的に少ないのかもしれません。冬の季語(立冬から立春の前日まで) 三冬(冬全体にわたる季語)topへ 時候 冱つ 鐘氷る 凍る 寒し 冴ゆ 霜夜 短日 冷たし 冬 冬暖 冬ざれ 冬の朝 冬の暮 冬の夜 天文

冬の花の季語 花木編 冬の季語

早梅 冬の梅 冬の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

ひとが忘れた頃に咲くので、「忘れ花」といった言い方もされる。「返り花」とも書き、「二度咲」「狂い咲」ともいう。 また、帰り花には、遊女が再び遊郭に勤めに出る意味もある 。 俳句における帰り花 俳句では冬の季語の一つとなっている。俳句に 4 月らしさを出す! 4 月の季語を知ろう 俳句とは、 5 ・ 7 ・ 5 の 3 句 17 音からなる、日本独自の定型詩のこと です。 また、 「季語」 と呼ばれる季節を表す言葉を含まなければならないというルールがあります。 (※5・7・5の音が足らないものを「字足らず」、音が多いものを「字長谷川櫂監修 季語と歳時記の会編著 小学館 1,600税 14年3月刊行 『花のテラスで Ⅱ』 福島光加 花神社 2300税 18年4月刊行 「きごさい」第13号購読可 きごさい 1,500円 21年3月刊行 『花のテラスで』 福島光加 花神社 1,900税 14年9月刊行

春の季語 落花 簡単 俳句の作り方

冬の短歌 厳選選 高校生の宿題に最適 冬らしいおすすめ短歌

七五三 帯解 袴著 髪置;初春の季語 片栗の花 ユリ科カタクリ属に属する50年ほど生きる多年草で、万葉集に大伴家持が歌った もののふの八十娘子らが汲み乱ふ 寺井の上の堅香子の花 の「堅香子(かたかご)」は片栗のことだと言われている。この「かたかご 続きを読む 季語|片栗の花(かたくりのはな)冬の季語の紹介 和歌と俳句 春の季語 夏の季語 秋の季語 冬の季語 俳句 短歌 歌枕 古事記の中の和歌 冬暖 帰り花 冬紅葉 紅葉散る 落葉 銀杏落葉 枯葉 木の葉 木枯らし 時雨 冬構え 北窓塞ぐ 風除け 新嘗祭 お

コートは冬の季語ですが 花あと 風あと

梅 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

検索ボックスに 「踊の俳句」 と入力し検索ボタンを押す いくつかのサイトが表示されますが、「踊 の俳句575筆まか勢」のサイトを クリックし表示ください。 参考 踊踊子 踊浴衣 踊笠 念仏踊 阿波踊 踊唄 盆唄 盆踊 エイサー =見出し季語晩春の季語 花の雨 花時雨(はなしぐれ) 桜の開花期間に降る雨のことを「花の雨」という。桜の花の散りしきる様を雨に見立てて「花の雨」ということもあるが、こちらは「花吹雪」という方が一般的。 関連季語 桜 続きを読む 季語|花の雨(はなのあめ)季語:初時雨(冬) 花散るや 耳ふって馬の おとなしき 村上鬼城 満開のサクラの木の下に馬がつながれている。散る花びらが耳にふりかかるのを気にすることもなく、おとなしくしている馬のようすがのどかだ。季語:花散る(春)

エリカ の花 のぶ のフォト俳句 From伊勢 日々身辺抄

花 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

冬の季語 年用意にかかわる季語は「暮の季語」として「暮・新年」に移しました。 帰り花 柿落葉 寒葵 寒竹の子 寒蘭 山茶花 茶の花 石蕗の花 柊の花 枇杷の花 冬 葵 冬紅葉 第9回きごさい全国小中学生俳句このため、胡蝶蘭は俳句の季語にならないと考えられています。 ちなみに、洋蘭で俳句の季語になっているのは、カトレヤ(冬の季語)だけなのです。 いかがでしたでしょうか。 今回は、俳句の季語と胡蝶蘭の関係を紹介しました。俳句歳時記 季語 基本季語;

明日は娘の結婚式 夏井いつきの100年俳句日記

中学生向け春の短歌 選 おすすめ 春の季語をふらしい短歌作品を

植物(冬)の季語と代表的な俳句の一覧です。 冬の梅 (ふゆのうめ) 千駄木に 隠れおほせぬ 冬の梅 琵琶の花 (びわのはな) 琵琶咲けり 街音ここも 止む間なし『あすに咲く 力溜めをり 朴の花』朴の木の枝先に朴の花の蕾が大分膨らんできました。 もうしばらくすると純白の大きな白い花が咲きそうです。 正岡子規の広めた正当俳句の季語の選び方を説明しながら愛媛の俳句を紹介するブログです。俳句季語一覧 「月別の一覧」には馴染まない季語も含まれております 小春、冬日和、冬暖、冬耕、青写真、帰り花、冬紅葉、紅葉散る、落葉、銀杏落葉、

シクラメン きままに季語

8月の有名俳句 選 すごく上手い 季語を含んだおすすめ俳句

春の短歌 選 高校生向け 春らしいおすすめ短歌作品を紹介

冬の花の季語 花木編 冬の季語

梅 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

椿 の有名俳句50選 花言葉は 謙虚な美徳 日本人に愛されてきた冬の代表花 和のこころ Comー和の精神 日本文化を伝えるサイト

帰り花

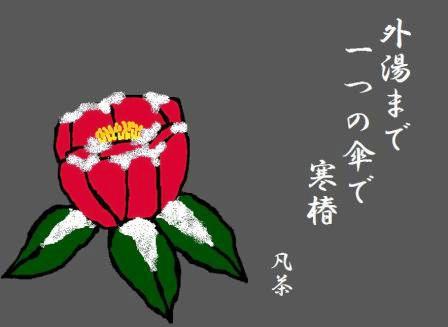

寒椿の俳句 30選 かんつばき ジャパノート 日本の文化と伝統を伝えるブログ

冬の俳句 おすすめ選 中学生向け 冬の季語を使った俳句

本日の My 俳句 葉牡丹の襞の内なる思ひかな 俳句でdiary できるかな

桜 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

げんげ 紫雲英 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

季節の移ろいを美しい日本語で 七十二候 しちじゅうにこう をご存知ですか キナリノ

すべての美しい花の画像 無料ダウンロード冬 俳句 有名

意外と知らない冬の季語を紹介 意外なあのワードも冬の季語 季語ネタ情報局

19年3月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

枇杷の花 俳句 冬の季語 写真共有サイト フォト蔵

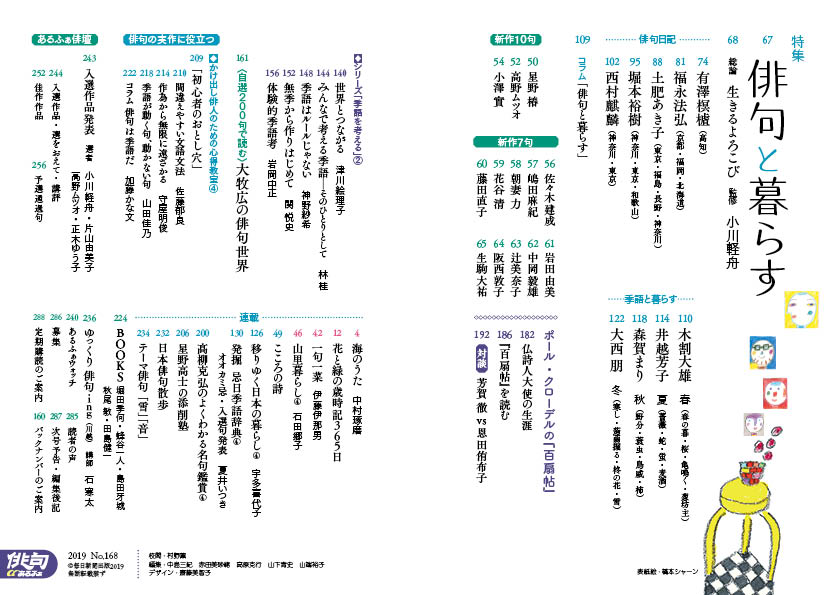

俳句aあるふぁ Twitterissa 冬号ご案内 夏井いつき氏連載 発掘 忌日季語辞典 オオカミ忌 入選句の発表です 次回春号に向けての発掘忌日季語による募集は 植木等忌 傍題 は 無責任男の忌 スーダラ忌 ハイ それまでよ忌 分かっちゃ

本日のmy 俳句 迷ふても答えは同じ冬桜 俳句でdiary できるかな

蒲公英 たんぽぽ 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

俳句で 梅 は春の季語 だが 探梅 は冬の季語となる 咲き始めた梅を探して歩くことを指す いつか 晴れるから

冬の花の季語 草花編 冬の季語

本日の My 俳句 語らふや花水仙のおちょぼぐち 俳句でdiary できるかな

赤い椿白い椿と落ちにけり 俳句の季語や意味 解釈 作者 河東

俳句 Haiku 俳句の鑑賞 冬の日 冬日 冬日向

3月の有名俳句 選 すごく上手い 季語を含んだおすすめ俳句

俳句に再チャレンジー冬2 毎日happyday

春の俳句30選 有名な春の俳句一覧 名作俳句の作者 季語 意味とは 日本文化研究ブログ Japan Culture Lab

4月の有名俳句 選 すごく上手い 季語を含んだおすすめ俳句

俳句の季語で冬らしいもの 冬らしくないものなど 30 一覧 ジャパノート 日本の文化と伝統を伝えるブログ

今日の俳句 冬の蘭 九分九厘 草若葉

すべての美しい花の画像 ラブリー有名 な 俳句 春

花 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

桜の季語一覧 植物 春の季語

椿で一句 写真俳句よし

冬の花の季語 草花編 冬の季語

花 はな 晩春 季語と歳時記

睡蓮 すいれん 夏の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

梅見 春の季語 生活 季語めぐり 俳句歳時記

寒椿 冬の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

冬の俳句30選 有名な冬の俳句一覧 名作俳句の作者 季語 意味とは 日本文化研究ブログ Japan Culture Lab

冬の俳句の作り方 簡単 冬の季語や季語を使った俳句

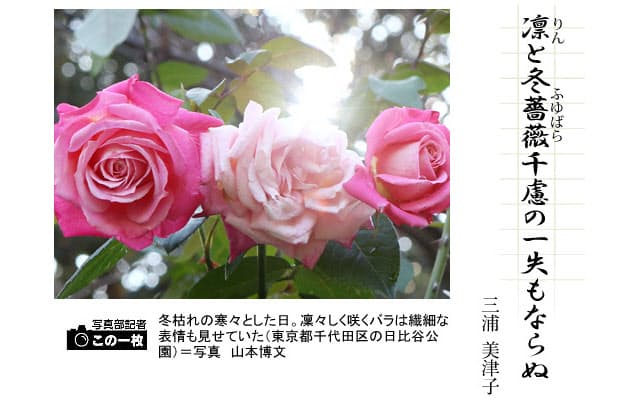

呼び名に 冬 の付く花 俳句一口講座 冬薔薇 Nikkei Style

室の花 四 季 折 々 俳 句 楽天ブログ

すべての美しい花の画像 新着俳句 季語 花

本日の My 俳句 茶の花や女所帯に忍び声 俳句でdiary できるかな

蕗の薹 ふきのとう 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

冬の花の季語 草花編 冬の季語

夏目漱石俳句集 季語別 石蕗の花 冬 植物 夏目漱石俳句集

5000季語一覧 季語と歳時記

奔放に咲いて散りぬる山茶花や 写真 俳句ブログ 犬の散歩道

季語や風物詩 一覧 春の風物詩 夏の風物詩 秋の風物詩 冬の風物詩まとめ 季語一覧 小学生

19年3月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

犬ふぐり 春の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

冬の花の季語 草花編 冬の季語

冬の花の季語 草花編 冬の季語

春の俳句 ベスト30 保存版 ジャパノート 日本の文化と伝統を伝えるブログ

俳句に親しむ 3年生の自主学習ノート 家庭学習レシピ

季節を映す言葉 季語 で知る春の花 Gardenstory ガーデンストーリー

すべての美しい花の画像 驚くばかり冬 季語 花

本日の My 俳句 人はひと我は我なり雪中花 俳句でdiary できるかな

冬の季語 植物 季語めぐり 俳句歳時記

すべての美しい花の画像 無料ダウンロード冬 俳句 有名

17年4月の俳句 聞ける俳句 テレビ愛媛

春の俳句の作り方 簡単 春の季語や季語を使った俳句の作り方

春の有名俳句の一覧 俳句の作り方 俳句入門 お いお茶新俳句 入選を目指して 俳句大学

草臥れて宿借るころや藤の花 俳句の季語や意味 表現技法

冬の花の季語 観葉植物 蘭 その他 冬の季語

冬の花の季語 花木編 冬の季語

冬の季語一覧 俳句の作り方 俳句入門 お いお茶新俳句 入選を目指して 俳句大学

冬の花の季語 花木編 冬の季語

クリスマスローズ 4841 たんとの四季折々写真俳句 第3版 楽天ブログ

本日のmy 俳句 うつむきて祈る姿に水仙花 俳句でdiary できるかな

すべての美しい花の画像 無料ダウンロード冬 俳句 有名

冬の季語なのに春や秋の季節と間違われやすいのは小春日和 落葉 疑問を解決

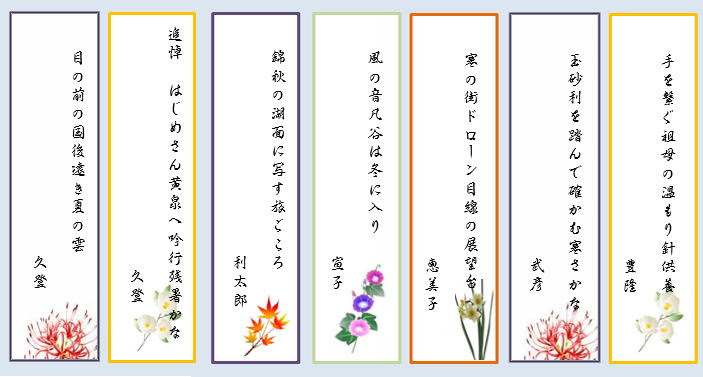

平成29年度花と緑の写真 短歌 俳句コンクールの入選作品発表 おしらせ 水とみどり 花の情報 公益財団法人 えどがわ環境財団

ベスト50 季節 の 俳句 すべての美しい花の画像

寒施行 かんせぎょう 冬の季語 行事 季語めぐり 俳句歳時記

花の季語 130 の 一覧 とその俳句 ジャパノート 日本の文化と伝統を伝えるブログ

冬の花の季語 草花編 冬の季語

冬の季語 天文 季語めぐり 俳句歳時記

春の草花の季語 黄色 オレンジ その他 春の季語

春の梅の季語一覧 春の季語

冬の花の季語 花木編 冬の季語

冬の季語 三寒四温 さんかんしおん と 雪中花 せっちゅうか Tenki Jpサプリ 15年02月01日 日本気象協会 Tenki Jp

冬の花の季語 花木編 冬の季語

梅一輪一輪ほどの暖かさ 俳句の季語や意味 感想 作者など徹底

すべての美しい花の画像 75 有名 な 俳句 冬